«Offen über die Sterblichkeit des Geschwisters sprechen»

Wie erklären Eltern ihrem gesunden Kind, dass seine Schwester oder sein Bruder schwer krank ist und vielleicht bald sterben wird?

Maya Caviezel: Das ist eine der schwierigsten Situationen, vor die Eltern gestellt werden können. Viele möchten ihr gesundes Kind schützen und vermeiden es deshalb, offen über die Erkrankung und mögliche Sterblichkeit des Geschwisters zu sprechen. Aus psychologischer Sicht ist jedoch gerade Ehrlichkeit in kindgerechter Form von zentraler Bedeutung. Kinder spüren intuitiv, wenn etwas nicht stimmt, und was sie nicht verstehen, füllen sie mit eigenen, oft beängstigenden Vorstellungen.

Also ganz offen mit dem Kind reden?

Maya Caviezel: Hilfreich ist, offen, einfach und schrittweise zu erklären, was geschieht. Man kann etwa sagen: «Deine Schwester ist sehr krank. Die Ärzte und wir tun alles, um ihr zu helfen, aber es kann sein, dass sie nicht wieder gesund wird.» Kinder brauchen die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch mehrmals und auf ihre Weise, sowie die Erlaubnis, alle Gefühle zeigen zu dürfen: Angst, Wut, Traurigkeit, aber auch Freude und Unbeschwertheit zwischendurch. Diese emotionale Offenheit ist wichtig, um Sicherheit und Vertrauen aufrechtzuerhalten.

Viele Dinge, die mit dem kranken Geschwister passieren, verstehen vor allem kleine Kinder nicht.

Selina Boppart: Wenn ein neues Kind in eine Familie geboren wird, ist es selbstverständlich, das Geschwisterkind im Vorfeld einzubeziehen. Eltern erklären, was passieren wird: wohin die Mutter geht, wer sich währenddessen um das Kind kümmert, wie der Alltag danach aussehen und wo das neue Geschwister schlafen wird. Es gilt als selbstverständlich, dass Kinder auf die anstehende Veränderung im Familiensystem vorbereitet und begleitet werden.

Ganz anders verhält es sich jedoch, wenn ein Geschwisterkind stirbt oder im Sterben liegt. Plötzlich taucht bei vielen Erwachsenen die Sorge auf, ein Kind könne zu jung sein, um die Situation zu begreifen. Aus Angst, zu überfordern oder zu verunsichern, werden Kinder oft nicht oder nur bruchstückhaft informiert. Doch gerade in dieser existenziellen Situation brauchen sie Klarheit und Nähe als Orientierung. Dabei geht es nicht allein darum, Informationen zu vermitteln, sondern vor allem darum, nachzufragen, um zu verstehen, wie das Kind die Situation wahrnimmt. Hilfreiche Fragen können sein: «Was hast du verstanden?», «Was möchtest du genauer wissen?», «Gibt es Wörter oder Dinge, die du nicht verstehst?» Besonders kleinere Kinder profitieren davon, wenn Worte und Erklärungen mit konkretem Handeln oder bildhaften Darstellungen verknüpft werden, etwa durch gemeinsames Anschauen von Bildern, symbolisches Tun oder das Begleiten von Ritualen. Auf diese Weise wird das Gesagte erfahrbar, begreifbar und emotional verarbeitbar.

Und wenn die Kinder älter werden?

Maya Caviezel: Eltern sollten sich bewusst machen, dass solche Gespräche kein einmaliges Ereignis, sondern ein fortlaufender Prozess sind. Das Verständnis des Kindes verändert sich mit der Zeit, und die Informationen müssen immer wieder angepasst und bestätigt werden. Wesentlich ist auch, dem Kind zu vermitteln: «Du bist genauso wichtig. Auch wenn wir gerade viel mit der Krankheit beschäftigt sind, bist du immer ein Teil unserer Familie und wirst geliebt.» Wenn Eltern unsicher sind, wie sie Worte finden können, ist es sinnvoll, Unterstützung zu suchen, zum Beispiel durch das multiprofessionelle Palliative Care-Team oder psychologische Beratung. Gemeinsam lässt sich ein sprachlicher Rahmen gestalten, der der Wahrheit gerecht wird und gleichzeitig Halt, Geborgenheit und emotionale Nähe vermittelt.

Die schwere Krankheit eines Kindes bringt das Familiensystem durcheinander.

Maya Caviezel: Ja, eine schwere Erkrankung eines Kindes wirkt wie ein starker Impuls auf das gesamte Familiensystem; sie bringt das bisherige Gleichgewicht ins Wanken. Plötzlich verschieben sich Rollen, Verantwortlichkeiten und emotionale Dynamiken: Der Fokus liegt auf dem kranken Kind, während andere Bedürfnisse, insbesondere die des gesunden Geschwisters, leicht in den Hintergrund geraten.

Im Sinne eines systemischen Verständnisses versucht jede Familie, auf diese Ausnahmesituation mit neuen Mustern und Anpassungen zu reagieren. Häufig übernehmen Geschwister mehr Rücksicht oder Verantwortung, Eltern geraten in eine Spannung zwischen Fürsorge, Angst und Erschöpfung. So entsteht ein Ungleichgewicht, das nicht pathologisch, sondern eine natürliche Reaktion auf eine extreme Belastung ist.

Welche Bedürfnisse des Geschwisters werden unter Umständen vernachlässigt?

Selina Boppart: Geschwisterkinder erleben nicht selten, dass die elterliche Zeit, Energie und Zuwendung fast vollständig auf das kranke Kind konzentriert sind. Dies kann zu Gefühlen von Zurücksetzung, Einsamkeit oder Eifersucht führen. Gleichzeitig möchten viele Geschwister ihre Eltern nicht zusätzlich belasten, weshalb sie ihre eigenen Sorgen, Ängste und auch Wut häufig zurückhalten. Umso wichtiger ist es, die Geschwisterkinder bewusst im Blick zu behalten: Sie brauchen Zuwendung, ehrliche und altersgerechte Informationen, verlässliche Bezugspersonen und Raum für ihre eigenen Gefühle und Fragen.

Maya Caviezel: Wenn man die emotionalen Bedürfnisse der Kinder und die familiäre Dynamik berücksichtigt, zeigt sich, dass bei Geschwisterkindern häufig jene Bedürfnisse übersehen werden, die mit Resonanz, Sicherheit und individueller Aufmerksamkeit verbunden sind. Viele spüren die Belastung in der Familie und stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück, oft ohne, dass ihnen das bewusst ist. Damit sich diese Kinder als gleichwertigen Teil der Familie erleben, können altersgerechte Gruppenangebote eine wertvolle Unterstützung sein. Orte, an denen sie Kind sein dürfen, Gemeinschaft erleben und sich verstanden fühlen. Damit Kinder „Kind sein dürfen“, braucht es Momente von Unbeschwertheit, Spiel und Normalität. Es hilft, ihnen gezielt kleine Inseln zu schaffen, in denen Lachen, Bewegung und Fantasie Platz haben, frei von Krankheitsthemen und Erwartungen. Auch kurze, exklusive Zeiten mit einem Elternteil oder einer vertrauten Bezugsperson vermitteln: «Du bist wichtig, einfach, weil du bist.»

Worin äussert sich diese emotionale Belastung beim gesunden Kind?

Maya Caviezel: Die Belastung gesunder Geschwister zeigt sich oft nicht direkt, sondern über ihr Verhalten oder ihren Körper. Kinder „zeigen“, was sie noch nicht in Worte fassen können: Sie können mit Rückzug, Traurigkeit, Gereiztheit oder körperlichen Beschwerden wie Bauch- oder Kopfschmerzen reagieren. Andere wirken überangepasst, übernehmen Verantwortung oder versuchen, unauffällig zu bleiben, um die Eltern nicht zusätzlich zu belasten.

Eine unheilbare Krankheit verändert auch das Verhältnis der Geschwister zueinander.

Selina Boppart: Die Beziehung zwischen Geschwistern verändert sich grundlegend, wenn eines der Kinder schwer erkrankt ist oder eine lebensverkürzende Diagnose erhält. Häufig entsteht eine besondere Nähe, die von Fürsorge, Verantwortungsgefühl und intensiver Verbundenheit geprägt ist. Gleichzeitig können Gefühle von Eifersucht, Ohnmacht oder Schuld aufkommen, etwa, weil das gesunde Kind erlebt, dass bestimmte Dinge nicht mehr gemeinsam unternommen werden können. Eltern können die Beziehung zwischen den Geschwistern auf verschiedene Weise unterstützen. Zum Beispiel kann es sinnvoll sein, die Geschwister ihrem Alter entsprechend, in alltägliche Abläufe und Entscheidungen einzubinden. Oder kleine, angepasste Formen des Zusammenseins fördern, etwa Vorlesen, Kuscheln, gemeinsame Fotos anschauen, Musik hören. Solche gemeinsamen Erlebnisse stärken die Geschwisterbeziehung.

In der Palliative Care werden die Angehörigen über den Tod des Patienten hinaus betreut – so auch die Kinder. Was brauchen Geschwisterkinder, wenn ihr Bruder oder ihre Schwester verstorben ist?

Selina Boppart: Kinder, und besonders Geschwisterkinder, haben oft eine erstaunlich natürliche, intuitive Fähigkeit, mit dem verstorbenen Geschwisterkind in Verbindung zu bleiben. Ob in Gesprächen, im Spiel, in Bildern oder Fantasiegeschichten, sie erschaffen sich Räume, in denen die Beziehung weiterleben darf. Diese imaginierten Beziehungen sind keine Flucht aus der Realität, sondern ein gesunder Ausdruck von Bindung und Verarbeitung. Wenn Fachpersonen (oder auch Eltern) diese Ausdrucksformen anerkennen, wertschätzen und nicht pathologisieren, ist schon sehr viel Wesentliches vorhanden.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Gestaltung einer konkreten Erinnerungskultur, die insbesondere für kleinere Kinder von grosser Bedeutung ist. Für sie kann es sehr hilfreich sein, Fotos oder andere Erinnerungsstücke zu haben, auf denen sie gemeinsam mit ihrem verstorbenen Geschwister zu sehen sind. Solche greifbaren Zeugnisse geben ihnen zu einem späteren Zeitpunkt die Gewissheit, dass sie Teil des Geschehens waren, etwa bei einer Abschiedsfeier, auch wenn die eigene Erinnerung daran nicht mehr bewusst abrufbar ist.

Trauern Kindern anders als Erwachsene?

Maya Caviezel: Ja, Kinder trauern anders und doch genauso tief. Ihre Trauer kommt in Wellen: Sie spielen, lachen, wirken fröhlich und im nächsten Moment taucht die Traurigkeit wieder auf. Das ist kein Widerspruch, sondern ihr Weg, mit dem Verlust umzugehen. Ich vergleiche das manchmal mit Pfützenhüpfen: Kinder steigen kurz hinein, spüren die Nässe und Kälte und springen dann wieder hinaus ins Trockene. So ist es auch mit der Trauer: Sie tauchen hinein, wenn sie es aushalten, und ziehen sich zurück, wenn es zu viel wird. Dieses Hin und Her schützt und hilft ihnen, den Schmerz schrittweise zu verarbeiten. Trauer begleitet Kinder in Wellen durch ihre Entwicklung. Wenn Erwachsene diese Bewegungen zulassen und einfach mitgehen, erleben Kinder: Trauer darf da sein und sie verändert sich mit der Zeit.

Viele Erwachsene wissen nicht, wie sie den Tod mit einem Kind thematisieren sollen.

Selina Boppart: Ich erlebe immer wieder eine gewisse Sprachlosigkeit, wenn es um die Themen Tod und Trauer im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen geht. Sobald es wirklich schwierig wird, wird häufig nicht mehr gesprochen, oft aus dem Bedürfnis heraus, zu schützen oder aus der Angst, etwas Falsches zu sagen. Kinder lernen dadurch jedoch unbewusst, dass Schweigen die Antwort auf Schmerz oder Trauer ist, und dass in schwierigen Momenten Sprachlosigkeit herrscht.

Ich möchte Mut machen, die Dinge beim Namen zu nennen und Kinder sowie Jugendliche nicht in dieser Sprachlosigkeit zurückzulassen. Manchen Eltern gelingt es, bei sich selbst anzufangen und authentisch über ihre eigenen Gefühle zu sprechen. Andere finden eher Zugang über konkrete, sachliche Aspekte. Hilfreich können dabei Bilderbücher, Gesprächshilfen wie Emotionskarten oder Satzanfangskarten sein, die als Brücke dienen, um sich dem Thema schrittweise anzunähern. Entscheidend ist, im Gespräch zu bleiben. Denn: Im Gespräch bleiben heisst, in Beziehung bleiben.

Interview: palliative zh+sh / Bettina Weissenbrunner

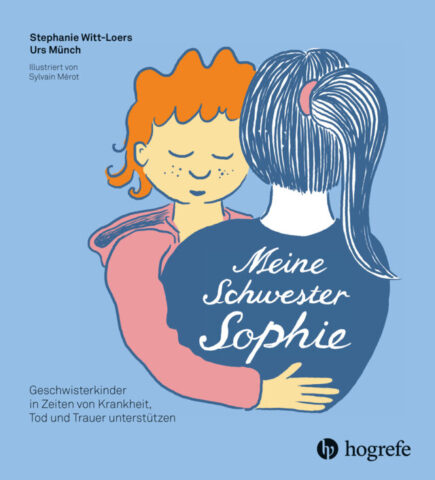

Wie man Geschwisterkinder in Zeiten von Krankheit, Tod und Trauer unterstützen kann, zeigt das Buch «Meine Schwester Sophie» aus dem Verlag Hogrefe auf. Greta versteht die Welt nicht mehr. Früher waren sie eine normale Familie, doch plötzlich dreht sich alles nur noch um ihre Schwester Sophie. Hat sie etwas falsch gemacht? Liebt sie niemand mehr? Erst als sie erfährt, dass Sophie schwer krank ist, beginnt sie zu verstehen. Sophie wird nicht mehr gesund. Ihr Tod verändert alles, und Greta muss lernen, mit ihrer Trauer und der neuen Realität umzugehen.

Meine Schwester Sophie: Geschwisterkinder in Zeiten von Krankheit, Tod und Trauer unterstützen

Stephanie Witt-Loers, Urs Münch

Erschienen: August 2025

Verlag Hogrefe

ISBN: 978-3-456-86416-7

Nicht vergessen: Mitglieder von palliative.ch / palliative zh+sh bekommen beim Verlag Hogrefe einen Rabatt von 25 Prozent auf alle Bücher.